「言葉でなんとかする会社。」について

言葉の会社が言葉に悩み続けた日々

どうも。Rockaku森田です。

10年ぶりのサイトリニューアルもどうにか一段落したわけですが、正直、ここまで本当に大変でした。本当に……本当に大変だったんですよ。

そもそも「サイトをリニューアルしよう」という話がいつ始まったのか……それさえ曖昧になるほど長い時間がかかってしまった今回のプロジェクト。ことの発端はサイトがどうこうと言うこと以前に、

「Rockakuという会社がひとことで説明できていない」という問題との対峙からスタートしたように記憶しています。

思い起こせば2007年の独立から幾星霜……一般的にコピーライターが活躍していると思われてい広告の領域を超えて(はみ出して)、さまざまなことに関わり続け、また、ありがたいことに多くのクライアントさん、パートナーさんの間でも「なんとなくこういうことができる会社だな」という認識がある程度は浸透していて、そこに甘えてしまっていた……という部分もあったように思います。

でも、そろそろ自分たちを語る言葉を、もっと言えば、経営者として森田が示す指針のようなモノが必要な時期が来ていることはまちがいありませんでした。

課題のひとつは、対応業務が多岐にわたりすぎて、なにができるかが伝えきれなくなっていること。5年、10年とお付き合いが続いているパートーナーさんであっても前述した「なんとなくこういうことができる会社だな」という認識にもばらつきはあって、例えば記事制作メインでお付き合いしているお客さまにネーミングの実績をお見せすると「あ、こんなこともできるんですね。知りませんでした」みたいなことを言われる場面が多々あったりしました。

もうひとつは(ひとつめとつながってますけど)、創業経営者である僕自身が自社の強みや方向性をスパッと言語化ができなくなっていたこと。コピーライターなのにこれは大問題です。その点についてはメンバーからも度々、意見が出ていました。

しかし、一方で、コピーライター=言語化のプロのみで構成された会社であるという特性上、個々人の信条や流儀はそれぞれに異なりますし、その多様性自体もRockakuの個性だと考えていた僕としては、「いや、ひとつに絞るのはめちゃくちゃ難しいぞこれ……」と、悩む日々が続いていました。

「プロに相談してみましょうよ」

Rockakuメンバーのひとりがそんな意見を出してくれました。我々には客観性が足りない。アウトプットととしてサイトリニューアルをめがけた方が具体性も出るはず。そんな議論を経て、ブランディングとサイト制作に対応してくれる会社、数社に相談をして、最終的にお願いしたのが京都の株式会社おいかぜさんでした。

「だれかのおいかぜになる」

サイトのトップに掲げられた言葉を見て、「Rockakuのおいかぜになってほしい」と思った。おいかぜさんを最初に見つけたメンバーの意見に、僕も同じ気持ちになりました。

おいかぜさんは、僕らのふわっとしたイメージを固めるために、根気強く話を聞いてくださいました。その議論の中で、代表の柴田一哉さんがこんなことを言ってくれたことが、僕の中ではキーになりました。

「Rockakuさんは自分たちにことを“言葉のことしかできない会社”だって言うけど、コピーだけじゃなくて、取材記事も、企業理念も、ネーミングも、もっと手前の整理も……“言葉のことならなんでもできる多能工な会社”じゃないですか。それはひとつの価値ですよ」(僕の記憶ではこんな感じ)

そこから、おいかぜのコピーライターの柴田明さんから「言葉にするとなにかが動く」というプロトタイプを示していただいたことで、僕らの言語化はようやく一歩前進できたんです。

プロトタイプから気づかされたこと

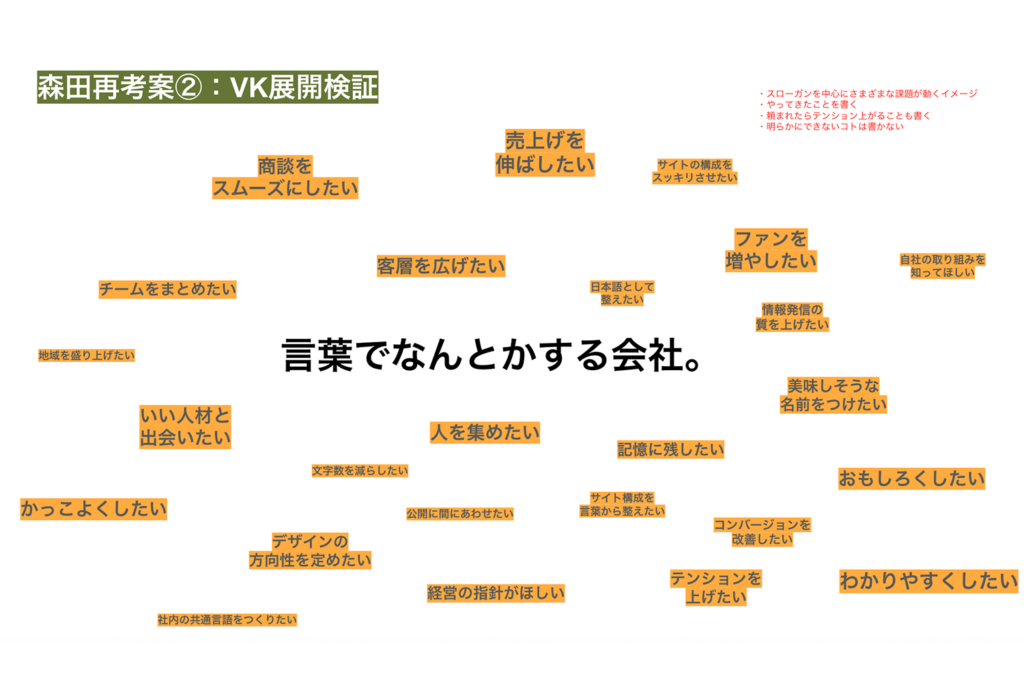

そのプロトタイプは、僕にとって新しい視点でした。が、少しだけ違和感もありました。その違和感の正体を考える中で、僕はこの17年くらいの中で、Rockakuはどんなことを頼まれてきたのか?なにを期待されていたのか?を改めて思い返してみました。

駆け出しの頃は、「会社案内をつくって欲しい」「インタビュー取材をお願いしたい」「このサイトのこのページに入る言葉をまとめてほしい」など、具体性が高い仕事が多かったように思います。そこから徐々に、「サイトデザインの指針になる言葉がほしい」「自社の強みを言語化したい」「新しいプロダクトをユーザーに伝える言葉がほしい」といった、抽象度が高い仕事が増えていったように思います。

これは僕だけじゃなくてメンバーに対しても共通している部分はあって、新規事業のネーミングやメッセージ策定、テストマーケティング段階でのコンセプトの言語化、企業の100周年式典のプレゼン資料制作、施設名称の開発などなど……そういった仕事も依頼される会社になって来ていました。

ただ、ちょっと難しいのは、前者の「具体性が高い仕事」が減ったとか、会社として後者の「抽象度が高い仕事」にシフトしているというわけではなくて、僕らにとってはそれが「両輪」であるということでした。だから、どちらか一方を想起させるような表現に振りきることもできなかったんです。

そんな中でも、ふと気づいたのは、クライアントさんやディレクターさんから、「Rockakuさんなら上手くまとめてくれますよね」「これ、なんとかできませんかね」というニュアンスでご相談をいただくケースがけっこう多いこと。そして、僕個人は、こうした抽象度の高い仕事に対して、「コピーライターとしてどう応えるか?」を考えることが好きなんだということでした。

だから、おいかぜさんがつくってくれた「言葉にするとなにかが動く」という言葉より、さらにもう一歩踏み込んだ言い方で、かつ、抽象度が高くて、でも、少し泥臭くて力強さがある……そんな言葉を探すことにしました。その結果、生まれたのが「言葉でなんとかする会社。」でした。

↑森田がつくった初期イメージラフ

目指したのは新幹線の電光掲示板で流れるようなコピー

もっと社会にコミットしていくビジョナリーなビジョンやパーパスが必要かも知れない。そう考えなかったわけではありません。でも、僕たちの仕事の本質は、社会にコミットしていくクライアントの「コミット」の飛距離や深度を最大化していくことだとも感じていました。

さまざまなプロジェクトの裏方であり続けることはRockakuの変わらない機能です。だから、「言葉で社会を◎◎する」みたいなことを掲げる必要は(少なくとも現段階では)ないと考えました。

もうひとつは、一瞬で覚えられて、どんな会社なのかを言い切れる言葉であること。イメージは、新幹線の電光掲示板で流れる企業広告のキャッチコピーのような記憶に残る。なにかあったとき、すっと思い出せる。そんな言葉でした。

あと、個人的にけっこう大事にしていたのは「会社」という言葉。僕の個人事務所から出発したRockakuは、今やメンバーがいなくては成り立たない会社になっています。その認識を改めてしっかり掲げたいと思ったんですよね。

言葉の試運転。少しの手応えと、これからのこと

ただ、正直に言えば「言葉でなんとかする会社。」が「いいコピー」なのかどうか、迷いがなかったわけではありません。もっとかっこいい言い方があるんじゃないか。もっとイノベーティブな雰囲気があるべきなんじゃないか……などなど。でも、僕にとってこの言葉は、まちがないなくRockakuを言語化したものであり、これまでお世話になってきた人たちの声から生まれたものであり、これから出会う人たちに伝えたいものでもありました。

その答えの一端が掴める出来事が2024年末にありました。それは、とあるプロジェクトへの参画がきっかけでお呼ばれしたとある会社の協力クリエイターが集まる交流会。そこで1社5分の自己紹介の場があり、サイトは公開直前ではありましたが、「言葉でなんとかする会社。」を軸にした投影資料をつくって発表しました。

そもそもがシュールームやミュージアムなど、空間に関わる会社が主催するイベントだったので、ビジュアルデザインや映像、AR・VRなどの話題が圧倒的多数。でも、だからこそ、僕は「当社は、そういったテクノロジーはありません。シンプルに言葉でなんとかする会社です」と(内心、ドキドキしながら)自社の事業や実績について話しました。

その結果、約30社が合計2時間以上プレゼンを行った後でも、次々とお声がけをいただき、多めに用意していた名刺がなくなってしまうほどでした。僕が新幹線の電光掲示板広告を目指したコピー=「言葉でなんとかする会社。」は「とにかく覚えやすく、わかりやすかった」との評価をいただけたようです。同時に、「言葉でなんとかしたい課題」がある人たちがたくさんいるということも再認識できました。

まさしく言葉の試運転。この反響は僕を前向きな気持ちにさせてくれました。

と、ここまでは好感触ですが、コピーは使ってこそ価値が見えてくるものでもあります。2025年、この言葉が、Rockakuにどんな出会いをもたらしてくれるのか。Rockakuはどんな前進と変化ができるのか。とても楽しみにしています。

株式会社Rockaku

代表 森田哲生